あちこち歩き:

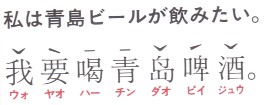

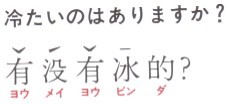

え〜、「あちこち歩き」ひさびさの海外編、行き先はおとなり中国の大連です。私はこれでひそかに中国歴史通を自認しています。大きなことをいうようですが、陳舜臣の書いた「中国の歴史」全七冊、「小説十八史略」全六冊(みんな文庫本ですが)を通読し、最近では宮城谷昌光の商(「殷」というようではまだ素人)周、春秋戦国時代を題材にした小説をことごとく読みました。なんと言っても自慢は「夏・殷・周・春秋・戦国・秦・前漢・新・後漢・三国(魏)・晋・・・(あれ、ちょっとあやしいかな)」と続く歴代王朝名をそらんじていることです。なんだよ、そんなことは受験生だって言えるよ。ただ歴史小説が好きなだけじゃあネエか・・と、そういわれてしまえば、それだけのことです。  まあ、歴史の知識はともかくとして「大連」です。なぜ大連へ出かけることになったかはこの後お話しするとして、私の知ってる中国歴史には大連という地名は全く登場しないのです。もしかしたら大連は中国であって中国でない。どんなとこなんだと調べてみたら現在の大連がある遼東半島は五世紀ころには高句麗の版図に入っているのですね。ありゃ朝鮮なのか、と思ったらさらに明治の頃はロシアが領有し、そいつを日露戦争で勝った日本が引き継ぎ、敗戦まで満州経営の拠点になったところなんです。ちなみに大連という街の名前はロシア語のダルニー(遙か遠い地の意味)から日本が名付けたものだそうです。それですから、朝鮮やロシヤ、日本のいろんなものが混ざり合っている場所なんですが、もちろん今は中国の主要都市です。 その大連へ行こうというのです。話の発端は飲み会でした。私の話は飲み会から始まることが多いのですが、この飲み会は会社の同期入社十数名の集まりでした。だれかが、大連のセメント工場に単身赴任している仲間を訪ねてみようと言うと、そういう場所の常で「行こう」、「行こう」、「われも」、「われも」となって、普通はそれで終わってしまうものですが、同期会から数ヶ月経ってそれを覚えていた仲間がいました。酒席の話題はすっかり忘れているのが普通ですが、このひとはあまりお酒を飲まない。そのためにちゃんと覚えていて旅行会社に連絡して企画を取り寄せてしまった。「え〜っ、そんな話があったっけ?行くって言った?誰が?あたしが?あ〜そ〜、それじゃあしょうがない」というのが本当のところです。五人の仲間が訪中団を結成しました。 1.中国語の勉強  「大連は日本語が通じるから大丈夫、心配いらないよ」といわれましたが、やはり気になるのは言葉のことです。何もないよりはいいだろうと思って買ったのが「見せて通じる中国語旅行会話」という一冊のハンドブックです。これはいいたいことや聞きたいことを探し出して、その部分を指で指せばよいのだそうです。例えば、このような文章を指させば、「冷えた青島ビール」にありつけるという優れものです。 「大連は日本語が通じるから大丈夫、心配いらないよ」といわれましたが、やはり気になるのは言葉のことです。何もないよりはいいだろうと思って買ったのが「見せて通じる中国語旅行会話」という一冊のハンドブックです。これはいいたいことや聞きたいことを探し出して、その部分を指で指せばよいのだそうです。例えば、このような文章を指させば、「冷えた青島ビール」にありつけるという優れものです。  成田空港から飛び立った中国国際航空公司の機内でこの本を見せると、中国勤務経験のある仲間がいちおう評価してくれましたが、さらに本格的な「中国語会話の基礎」という本を取り出して「俺はこれで勉強した」と言って、機内で即席の中国語講座が始まりました。こういうのをドロナワというんですが、それなりに心構えができました。つまり、あきらめたということなんです。まず中国語の発声(声調)には四声(しせい)というものがある。①ひらったくいう第1声、②上に上げて行く第2声、③いちど下げてから上げる第3声、④下に下げていく第4声、の4つです。同じ「まー」でも声調が違うと別の文字、意味になるというので、「まー、まーァ、ま〜、まァー」とやってみましたが、なんだか喧嘩の仲裁のようです。それから重要な言葉が「お願いします」。英語でPlease、ドイツ語でBitteは中国語で「清(チン)」といいます。何かを指さして「チン」といえばなんとかしてもらえそうです。最後に教わった重要な単語が「小姐(シャオジィエ)」、女性に呼びかけるときに使うこの言葉は必ず使うから覚えておくように言われました。

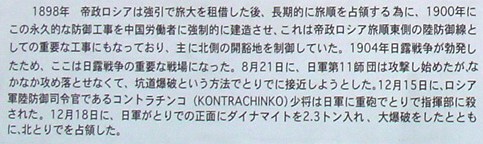

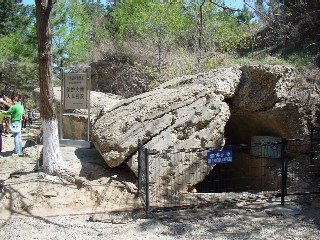

2.大連の印象 機内の掃除のためという理由で出発が遅れたので、予定より30分以上遅れて大連空港に着陸しました。通関と荷物受取りに時間がかかり、空港の外へ出たのは現地の夜八時過ぎです。出迎えのマイクロバスでホテルに向かう途中、華やかなネオンと漢字がいっぱい書かれた看板の洪水、「あ〜、チャイナタウンだ!」というのが第一印象。それをいうと仲間がしたり顔に「そう。街中がチャイナタウンだ」と応じてくれました。サンフランシスコにもニューヨークにもそして横浜にもチャイナタウンはありますが、さすが本場は違うと感心しました。街をひとりで歩くときにはあちらこちらの看板が面白くていろいろ写真を撮ってきました。なんと書いてあるのかは分かりませんが、日本と同じ漢字もありますからしばらく眺めていればなにか見えてくると思っています。ところで、行政区画上の大連市は上の地図の大部分を占めていて、人口が590万人、大連市街地だけでも270万人といいますから中国でも有数の大都市です。市内中心部には高層ビルが林立しており、いまもあちらこちらでビルの建設や道路工事が盛んに行なわれています。  着いた翌朝食事の時に、散歩から帰った仲間が「駅へ行こうと思ったが信号があるのかないのか、恐くて道路を渡れなかった」と言います。「本当?」とホテルのレストランの窓下をみるとたくさんの車がひしめき合って走っています。地元のひとは行き交う車のあいだをするするとすりぬけるように上手に横断をしています。あれをマスターしないと何処へも歩いて行けない。「そうだ、地元のひとが渡るのを見つけて後をくっついて行こう」。これは安易な発想です。地元のひとは「緑のおばさん」ではありませんから、勝手についてくる日本人まで守ってはくれないでしょう。つぎに地元のひとの横断する様子をつぶさに観察して、その要領を会得するというきわめて妥当な案が出されました。一番よい観察場所はホテルのレストランですが、時間がかかりそうです。とにかく街へ出よう!「本を捨てて街へ出よう」というくらいです。 結果的にこれが良かった。とにかく渡ってみる。右と左に気を付けて・・ちょっと待ってください、ここは車が右側通行ですから、「左と右に気を付けて」でないと出足の一歩目でアウトになります。走って渡るのは最悪です。どんなに足が速くても車にはかないません。ゆっくりと歩いていれば、運転手が「ああ、慣れないやつがもたもた歩いているな」と認識してくれるというものです。左と右に気を付けてゆっくりとあるけば、向こうから車が来ても運転手と呼吸を合わせてスムーズに横断することが出来ます。これができるようになると一種の快感があります。前後左右に目を配り、状況判断を的確に、相手の出方を予測してするすると横断しているときに自分が確かに生きているという実感が味わえます。なんだかやみつきになりそうです。けれども、この癖がついてしまうと、日本に帰ってすぐ事故に遭いそうです。 3.旅順口への半日ツアー  大連に着いた翌日はマイクロバスを借り切ってガイド付きの「旅順・大連市内ツアー」でした。大連から旅順口へは約50㎞、車で約40分です。司馬遼太郎の「坂の上の雲」を日本語で読んだというガイドさんから、小説そのままに日露戦争と旅順攻防の説明を聞いているうちに、小高い丘が連なった旅順口周辺の地形が目に飛び込んできました。 大連に着いた翌日はマイクロバスを借り切ってガイド付きの「旅順・大連市内ツアー」でした。大連から旅順口へは約50㎞、車で約40分です。司馬遼太郎の「坂の上の雲」を日本語で読んだというガイドさんから、小説そのままに日露戦争と旅順攻防の説明を聞いているうちに、小高い丘が連なった旅順口周辺の地形が目に飛び込んできました。右の写真で真ん中より右の山が白玉山、左の山頂に石碑の見えるのが東鶏冠山、右端が203高地のある高台です。 初めに降りたところが東鶏冠山(ひがしけいかんざん)で、ロシア軍の要塞を巡って大激戦のあったところだそうです。ここはひとつ、地図をみていただきましょう。  中国語でわかりにくいかもしれませんが、二重三重に構築された要塞の壁に対してトンネルを掘って到達した日本軍が赤いマークのところい爆薬を仕掛けて突破口を開けて突撃し、ここを占拠したのだそうです。この地図のわきの説明は中国語、英語と日本語で書かれています。  明治の日本も大したもんだなんて、いい気になってはいられません。別の説明板には「これは帝国主義列強が中国で犯した甚だ大きい罪悪の歴史的な証となっている」と書かれています。 東鶏冠山ロシア要塞跡の写真を二枚ご覧ください。   4.二〇三高地と水師営会見所

私たちが次に向かったのが有名な二〇三高地です。ふもとの駐車場から約10分山道を歩くと頂上に立つことの出来る小山なのですが、ここには大変な強敵が待ちかまえていました。写真で左側にたむろしている駕籠屋さん達が執拗に駕籠に誘います。駕籠賃は上り下りの往復で100元(約1300円)とのこと。しかし、私たちは駕籠に乗らないことにしました。別に100元が惜しい訳ではありません・・少し高いけど。明治時代に日本の兵隊さんが大勢亡くなったこの地をあくまで自分の足で確かめたいのです。駕籠屋さんのわきをさりげなく通り抜けようとする私たちに向かって人数分の駕籠屋さん(1台で2人)が殺到します。駅前のタクシー乗り場と同じで彼ら 私たちが次に向かったのが有名な二〇三高地です。ふもとの駐車場から約10分山道を歩くと頂上に立つことの出来る小山なのですが、ここには大変な強敵が待ちかまえていました。写真で左側にたむろしている駕籠屋さん達が執拗に駕籠に誘います。駕籠賃は上り下りの往復で100元(約1300円)とのこと。しかし、私たちは駕籠に乗らないことにしました。別に100元が惜しい訳ではありません・・少し高いけど。明治時代に日本の兵隊さんが大勢亡くなったこの地をあくまで自分の足で確かめたいのです。駕籠屋さんのわきをさりげなく通り抜けようとする私たちに向かって人数分の駕籠屋さん(1台で2人)が殺到します。駅前のタクシー乗り場と同じで彼ら の中に順番があるのでしょう。「ブヨウ(不用)」という拒絶の言葉を発しながら走り抜けようとすると、それが彼らを刺激したのか躍起になって追ってきます。駕籠の担い棒で行く手をブロックされるのを身体を左右に振って外し、腕を掴まれたのをふりほどき、坂を駆け上がります。だいぶ走って、もうあきらめたろうと思って振り向くと、すぐそばまで追ってきた駕籠屋と顔があってしまい、また走ります。上り坂の三分の一あたりでようやくあきらめてくれましたが、仲間5人のうちひとりは、おとなしく駕籠にゆられていました。あとで聞くと、頂上手前のところで駕籠を降りると、そばの売店のひとが「駕籠屋さんにジュースを買ってやってくれ」と迫り、さらに30元払ったそうです。ジュース代としては高いです。もしも、わたしが振り切った駕籠屋さんが頂上までついてきたら、「ジュース代」だけは払わなくてはならなかったでしょう。 の中に順番があるのでしょう。「ブヨウ(不用)」という拒絶の言葉を発しながら走り抜けようとすると、それが彼らを刺激したのか躍起になって追ってきます。駕籠の担い棒で行く手をブロックされるのを身体を左右に振って外し、腕を掴まれたのをふりほどき、坂を駆け上がります。だいぶ走って、もうあきらめたろうと思って振り向くと、すぐそばまで追ってきた駕籠屋と顔があってしまい、また走ります。上り坂の三分の一あたりでようやくあきらめてくれましたが、仲間5人のうちひとりは、おとなしく駕籠にゆられていました。あとで聞くと、頂上手前のところで駕籠を降りると、そばの売店のひとが「駕籠屋さんにジュースを買ってやってくれ」と迫り、さらに30元払ったそうです。ジュース代としては高いです。もしも、わたしが振り切った駕籠屋さんが頂上までついてきたら、「ジュース代」だけは払わなくてはならなかったでしょう。二〇三高地は乃木大将の日本軍が多大な死傷者を出して攻めきれず、児玉源太郎が事実上の指揮権を取り上げてから10日掛けて奪取したという大変な戦のあったところです。いろいろな見方があると思いますが、「旅順」が日露戦争の分水嶺だという表現(柘植久慶「旅順」PHP文庫)もあり、中でも二〇三高地が決定的な攻防であったということをここへ来て実感しました。 二〇三高地の頂上付近と頂上から望んだ旅順港の写真をご覧ください。   当然のことながら、ここでも現在の中国の説明は冷ややかです。「日露両軍はこの高地を争奪するため、殺しあっていた。(中略)これは日本軍国主義が外国を侵略した犯罪の証拠と恥辱柱(日本軍が建てた記念塔のこと)となっている」。中国の中学や高校の生徒はここへ来て、かつての帝国主義列強の犯罪を勉強するのだそうです。  二〇三高地を降りると次は乃木大将とステッセル将軍の会見で有名な水師営会見所へ向かいます。1905年1月に降伏したロシアの将軍ステッセルが白旗を掲げ白馬に乗ってここへやって来た。そのときの写真が会見所のロシア側控え室に掲げられてありました。写真でわかるように小さな会見所の建物は中央の入口をはさんで左に日本軍の控え室(会見はこちらで行なわれた)、右にロシア軍の控え室がある当時のままに再建保存されています。敷地内の向かって左側にナツメの木が植えられています。ステッセルは乗ってきた白馬をこの木につないで、それを乃木大将に贈ったのだそうです。建物の中にはたくさんの写真が掲げられていて、熱心なおじさんが日本語で説明してくれました。旅順の日露戦跡めぐりでちょっとしんみりした私たちですが、水師営会見所の隣の食堂で、出来たての中国家庭料理のお昼ご飯のテーブルを囲むとつい気持ちがゆるみ、「青島ビールを飲みたい」、「冷たいのはありますか」をさっそく試していました。 二〇三高地を降りると次は乃木大将とステッセル将軍の会見で有名な水師営会見所へ向かいます。1905年1月に降伏したロシアの将軍ステッセルが白旗を掲げ白馬に乗ってここへやって来た。そのときの写真が会見所のロシア側控え室に掲げられてありました。写真でわかるように小さな会見所の建物は中央の入口をはさんで左に日本軍の控え室(会見はこちらで行なわれた)、右にロシア軍の控え室がある当時のままに再建保存されています。敷地内の向かって左側にナツメの木が植えられています。ステッセルは乗ってきた白馬をこの木につないで、それを乃木大将に贈ったのだそうです。建物の中にはたくさんの写真が掲げられていて、熱心なおじさんが日本語で説明してくれました。旅順の日露戦跡めぐりでちょっとしんみりした私たちですが、水師営会見所の隣の食堂で、出来たての中国家庭料理のお昼ご飯のテーブルを囲むとつい気持ちがゆるみ、「青島ビールを飲みたい」、「冷たいのはありますか」をさっそく試していました。この日の午後は大連市内に戻って、いくつかの見所を訪ねました。大連自然博物館、老虎灘公園、旧日本人街の南山風情地区、それから買い物を兼ねた絨毯工場とお茶の専門店です。また翌日の午後には大連の南の海水浴場「星海公園」へもまわりました。これらについてもお話がありますが、長くなるので先に進めます。 5.大連太平洋水泥公司 今回の旅行は自前の個人旅行であり、出張ではありません。そうではありますが、初めの動機が大連のセメント工場にいる友人を訪ねることでしたから、セメント工場に足が向かうのは自然です。セメント工場は大連空港のそばにあります。社名が「大連太平洋水泥公司」、日本のセメント・メーカーの現地法人です。中国はいまバブルが懸念されるくらいの急速な経済発展中で、セメントも年間七億トンを超える消費量に急増しています。昨年の日本の需要が六千万トンを割り込んだのとはえらい違いです。ここの工場もフル生産で、足りない分を日本から輸入した半製品(クリンカ)で補っているそうです。セメント工場の話はこのくらいにして、写真だけ見てください。工場の事務所と石灰石鉱山の切端(きりは)の見学風景です。   6.大連の郊外 経済産業都市としての大連の発展はめざましいものです。市の北部にある大連経済技術開発区(通称「大連開発区」)は計画された開発区域に多くの企業や工場を誘致し、交通や通信のインフラを整えるだけでなく、観光やリゾート開発を行なって地域の活性を高めています。その典型が童牛嶺という山のてっぺんに作られたUFO型の展望台です。  どうです、すごいでしょう。このUFOをみれば、そそっかしい宇宙人は「ありゃ、先に来た奴がいる」と思って引き返すかも知れません。そのほかにも特大の恐竜レリーフがある「恐竜壁」、風光明媚な海辺の金石灘など見どころが多く、市民の憩いの場になっています。   7.食事と買い物そして太極拳 大連の旅も終わりに近づきましたので、食事と買い物という基本的なことをお話しましょう。旅行前に聞いたのですが、大連の料理が日本人に合うということはかなり知れわたっていて、北京あたりに仕事で赴任している日本人が、週末にお刺身が食べたくなると大連へ来るのだそうです。今回は着いた晩の「餃子専門店」、さきほど話した「中国家庭料理」、それから「海鮮中華」のお店、最後の晩はちょっと気張って旧・大和ホテルの「大連賓館」で本格中華料理を食べましたが、いずれも美味で、青島ビールと紹興酒のびんが大いに空きました。中国にはもっと強いお酒があるそうですが、強いお酒を飲まされて大変な思いをした現地滞在者の体験談もあり、この点では私たちも用心深かったです。  買い物ということについてはあまり多くを語ることが出来ません。なにしろ、急に思い立った旅ですから、目的の買い物などありません。せいぜい家族や知人へのお土産程度でしたが、それでも買い物には面白さがありました。「中国でものを言い値でかうバカはいない」などと言われましたが、こちらは日本で「いつもにこにこ正札取引」に慣れているので、初めはおずおずと値引き交渉をしていましたが、中国滞在経験者の支援もあって次第に大胆な値引きを求めるようになりました。特に楽しかったのは往路の機中で教えてもらった重要単語である「小姐」との値段交渉です。つまり、お土産やさんやお茶屋さんの女性店員がなかなか商売上手で、楽しく、しかも気前よく負けてくれます。お客の買い物楽しませるために初めは高く値段を付けてあるようです。中国では忙しいときは買い物が出来ません。中国通にいわせると十分に時間を掛けて納得いくまで値段を下げてもらうのだそうです。慣れないことで戸惑いましたが、買い物も楽しい思い出になりました。 買い物ということについてはあまり多くを語ることが出来ません。なにしろ、急に思い立った旅ですから、目的の買い物などありません。せいぜい家族や知人へのお土産程度でしたが、それでも買い物には面白さがありました。「中国でものを言い値でかうバカはいない」などと言われましたが、こちらは日本で「いつもにこにこ正札取引」に慣れているので、初めはおずおずと値引き交渉をしていましたが、中国滞在経験者の支援もあって次第に大胆な値引きを求めるようになりました。特に楽しかったのは往路の機中で教えてもらった重要単語である「小姐」との値段交渉です。つまり、お土産やさんやお茶屋さんの女性店員がなかなか商売上手で、楽しく、しかも気前よく負けてくれます。お客の買い物楽しませるために初めは高く値段を付けてあるようです。中国では忙しいときは買い物が出来ません。中国通にいわせると十分に時間を掛けて納得いくまで値段を下げてもらうのだそうです。慣れないことで戸惑いましたが、買い物も楽しい思い出になりました。ところで、慣れない土地では治安が心配ですが、ガイドさんに尋ねると大連市内であれば何処をひとりで歩いても大丈夫というので、毎朝散歩をしていました。そのとき、ちょっとした広場や公園ではかならず高齢の人たちが集って、ゆっくりした動作の太極拳運動をしていました。ホテルから近い中山広場もそうでしたが、極めつけは街の中央にある「労働公園」です。ここは太極拳のメッカでした。いろいろな流派やグループがあるらしく、素手でやっているグループのほかに、扇子を持ったり、ラケットをもったり、中には剣(つるぎ)を持ったグループもあって、そばに近づいたとたんにこちらを向いて振りかざしたので、思わず後ずさりをしました。史記に出てくる「鴻門の會」の剣舞を思い出しました。労働公園で撮った太極拳風景の写真をご覧ください。     みんな楽しそうにやっていますね。そばに腰を下ろして見ているこちらも思わず参加したくなりましたが、あれは簡単そうに見えてそうやさしいものではなさそうです。速い動きよりもゆっくりと身体をささえる運動が筋肉に負担が大きいと聞いたことがあります。ですから、どのグループにもかならず先生がいてみんなの前でお手本を示しています。それぞれのグループが持参したカセットかCDラジオで思い思いの音楽を流して、それに合わせて身体を動かしているので、いろいろな音楽が聴けるという楽しみもありました。音楽といえば、市内のレコード屋さんで二枚組のCDに入った「中国古典音楽」を日本の十分の一以下の値段で買ってきたのもよいお土産でした。 あとがき: 大変唐突な話題ですが、終戦後の混乱の中をようやく日本に帰れることになった船の上から、「大連のバカ野郎」、「もう二度とふたたび来ねえ!」と怒鳴ったひとがいます。今は亡き六代目三遊亭圓生がその人です。自伝「寄席育ち」(青蛙房)によると、戦地慰問で渡った満州で終戦を迎え、ロシア軍が攻め込んでくる中で、ようやく大連までたどりついて、日本への渡航船の話で何度もだまされた挙句の帰国であったようです。当時そういう大変な苦労をした日本人が大勢いて、それでもまた大連に行ってみたいと思う方も少なくないようです。広大な国土とさまざまな民族の歴史と文化に彩られた中国の全体像は今回の旅だけではまったく見当がつきませんが、これからも機会があれば少しずつ勉強していきたいと思います。 平成16年5月4日 稲林 記

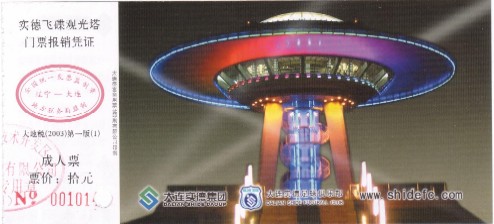

|