あちこち歩き:

え〜、久しぶりのあちこち歩き、今回は安宅の関を訪ねました。歌舞伎十八番「勧進帳」の舞台となったのがこの安宅の関です。歌舞伎の外題は「勧進帳」ですが、基になったお能のほうではズバリ「安宅」という演目が付けられています。 芝居では「かようにそうろう者は加賀國の住人富樫の左衛門にて候」という幕開けの名乗りに続く科白の中で義経主従を捕らえるための新しい関所が加賀の国(今の石川県)安宅にできたことが語られます。知ってるよ、そんなこたあ。耳たこだよう・・なんていう貴方も、まさか「安宅の関跡」までは行ってないでしょう。行ってる? それじゃあ「まさかの関」だ、なんてつまらない駄洒落は抜きにして、さっそくご案内いたします。行ったことのあるひとは思い出してください。  住吉神社境内の案内板を写したものです 現在の安宅の関跡はこの案内絵図のようになっています。場所は石川県小松市安宅町、JR小松駅が最寄り駅ですが、小松と言えば飛行場、その飛行場の近くに「安宅関跡」があります。

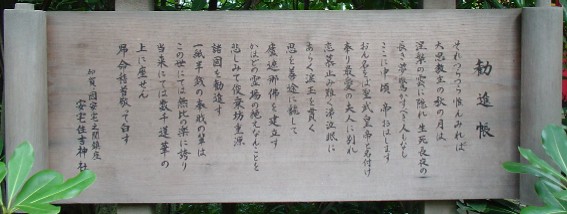

関所跡に掲げられた「安宅由来記」には次のような説明がありました。

どうです名文でしょう。これを読んだらもう何も付け加えることはないのかもしれません。安宅という土地は海岸線にあって大昔から異国の襲来に悩んでいたようです。いまだに似たような話があるのは遺憾なことです。それから大事なことは現在安宅関跡の管理をしている住吉神社は勧進帳の「安宅事件」?よりも前からあったということ。江戸時代のある時期に安宅の関跡が海中に没してしまっているという説があり、この由来記の作者がそれを断然否定していることは特に印象的です。  このくらいの予備知識を懐にしまいこんだところで、関跡に足を踏み込んでみましょう。まず挨拶しなくてはいけないのが前述の住吉神社です。平安時代中ごろの延喜式で定められた古社とお聞きしました。ここの神社はたまに訪れる旅人を大変親切にもてなしてくれるようです。閑散とした境内へ足を運んだ私たち(このときは三人連れ)を目ざとく見つけた巫女さんが拝殿の中に招じいれて住吉神社と安宅の関の関係を朗々と説明してくれました。住吉神社の由来、勧進帳のいきさつを見てきたように話してくれる巫女さんの名調子に関心しました。 このくらいの予備知識を懐にしまいこんだところで、関跡に足を踏み込んでみましょう。まず挨拶しなくてはいけないのが前述の住吉神社です。平安時代中ごろの延喜式で定められた古社とお聞きしました。ここの神社はたまに訪れる旅人を大変親切にもてなしてくれるようです。閑散とした境内へ足を運んだ私たち(このときは三人連れ)を目ざとく見つけた巫女さんが拝殿の中に招じいれて住吉神社と安宅の関の関係を朗々と説明してくれました。住吉神社の由来、勧進帳のいきさつを見てきたように話してくれる巫女さんの名調子に関心しました。 上の写真は住吉神社の拝殿です。拝殿の中に数々のお宝があって、巫女さんのお話とともに無料で拝観をすることができます。拝殿の右に立っているのが勧進帳を読む武蔵坊弁慶の像です。芝居でいうと、白紙の勧進帳を読む後ろに回りこんで覗こうとする富樫の視線に気付いた弁慶が思わず「むっ」と巻物を隠して見栄をきったところ、「高麗屋!」と掛け声のかかるところですね。 上の写真は住吉神社の拝殿です。拝殿の中に数々のお宝があって、巫女さんのお話とともに無料で拝観をすることができます。拝殿の右に立っているのが勧進帳を読む武蔵坊弁慶の像です。芝居でいうと、白紙の勧進帳を読む後ろに回りこんで覗こうとする富樫の視線に気付いた弁慶が思わず「むっ」と巻物を隠して見栄をきったところ、「高麗屋!」と掛け声のかかるところですね。弁慶像の脇には「勧進帳」の文面が掲げられています。それを下の写真でご覧ください。文面で明らかなように、戦火に焼けた南都東大寺の大仏殿再興のために諸国の篤志家から寄付を募って歩く、その趣意を述べているのが「勧進帳」です。この文面は根拠のないものではなく実際に行なわれたものに基づいているとの説明も巫女さんから聞きました。  歌舞伎でもだいたいこのとおりに弁慶役者が読み上げています。文中にある勧進を発願した俊乗坊重源という僧は東大寺再興の立役者でした。  神社の裏手にまわるとお目当ての関跡があります。なにもない松林の中に碑が立っているだけですがその気になってみると、なかなか味わい深いものです。戦後間もなく作られた黒沢明監督の映画に「虎の尾を踏む男たち」という「勧進帳」を題材にした作品があります。大河内伝次郎の武蔵坊弁慶にチャリ役でエノケンが出演していたのを覚えていますが、その映画の撮影はきっとここの安宅の関跡で行なわれたに違いありません。 神社の裏手にまわるとお目当ての関跡があります。なにもない松林の中に碑が立っているだけですがその気になってみると、なかなか味わい深いものです。戦後間もなく作られた黒沢明監督の映画に「虎の尾を踏む男たち」という「勧進帳」を題材にした作品があります。大河内伝次郎の武蔵坊弁慶にチャリ役でエノケンが出演していたのを覚えていますが、その映画の撮影はきっとここの安宅の関跡で行なわれたに違いありません。安宅の関跡を眺めてさらに奥へ回るとそこは日本海の海辺です。波の音、松の枝のざわめきを耳にしながら八百年以上昔の安宅関で展開されたであろう人間のドラマを想像しました。  歌舞伎十八番のひとつ「勧進帳」は上演回数の極めて多い演目です。歌舞伎の芝居に作られたのは天保年間です。以前からあったお能の「安宅」をかなり忠実に移した詞章(ことばがき)と長唄屈指の名曲の曲付けで七代目市川団十郎の弁慶で演じられた初演以来多くの芝居好きから愛されてきた人気狂言です。 右の写真は海岸近くに立つ歌舞伎「勧進帳」の舞台、左から義経、弁慶、富樫の順に並んでいます。 「兎にも角にも弁慶よきにはからい候ふらえ」と主人義経から全面的に委託された弁慶が「人智の及ばぬ」機転によって難関を突破して無事に陸奥を目指すという。その故事に因んだ「難関突破」のお札というのがここの住吉神社の目玉です。懇切丁寧な説明をしてくれた巫女さんのご厚意に応えるためにも、これからの人生の関所でからめ取られないようにするためにも、ここは「ひとつ」難関突破のお札をいただいて参りました。 あとがき:ここ安宅の関跡を訪ねるのは今回が三回目です。最初は学生時代、次は三十台半ばのころでした。何時行ってもあっけないような史跡なのですが、近くまで行くと何となく寄ってしまう不思議な場所です。人生の難関も歳とともに変ってきました。そんなことを考えるのもこの地の歴史のせいかと思います。 平成15年10月12日 稲林 記

|